La presenza della musica nella cultura indiana è attestata da tempi immemori, basti pensare al Sāmavēda, una delle quattro raccolte del corpus vedico, espressamente dedicata al canto, agli inni e ai mantra che accompagnano i rituali. Troviamo accenni alla musica anche nei poemi epici sia sanscriti sia locali, ma soprattutto nei preziosissimi trattati di arte scenica come il Nāṭya Śāstra, o musicali quali il Saṅgīta Ratnākara (XIII secolo) o il Caturdaṇḍīprakāśikā (XVII secolo) nel quale si distinguono i due stili, Nord e Sud, di cui abbiamo già parlato nel precedente articolo.

Il sistema di apprendimento della musica carnatica (che è del Sud dell’India, ndr), viene strutturato dal compositore Purandara Dāsa (1484-1567), il quale crea un metodo di base che viene usato tutt’oggi dagli studenti di canto o di qualsiasi altro strumento. Lo studio comprende una serie di esercizi sulle note, utilizzando la madhyama sthāyī, l’ottava centrale, in ādi tāla (otto tempi).

Secondo la visione indiana la musica nasce dall’imitazione dei suoni della natura, per questo gli antichi trattati classificano le sette note di base abbinandole a degli animali che, a loro volta, corrispondono ad alcune parti del corpo, oppure a sentimenti specifici, o ancora ai cakra, o alle divinità indiane.

La finalità della musica è, come per tutte le arti indiane, suscitare il rasa, l’esperienza estetica, nell’ascoltatore. La storia di questa musica che si è diffusa tra templi e corti dove musicisti e danzatori hanno un continuo e raro scambio artistico, si sviluppa soprattutto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo con la nascita della trinità di musicisti della musica Carnatica (Śyāma Śāstrī, Muttusvāmī Dīkṣitar e Tyāgarāja). Questa musica è tuttora viva e piena di evoluzioni che arrivano fino ad intrecciarsi nella musica pop. In Occidente però si conosce ben poco e spesso si semplifica fino a de-naturalizzare il valore o l’essenza di questa musica.

Significativo è il fenomeno che accade da qualche anno in Italia, per il quale effetto tuttora in molti centri yoga si trovano corsi chiamati di canto carnatico per partorienti. Il tutto nasce negli Anni Sessanta quando un ostetrico francese, Frédérick Leboyer, mette a punto un nuovo modo di guardare al parto, che definisce come il sistema del “parto dolce” o “senza violenza”, poiché si occupa di accompagnare madre e futuro nascitura ad un’esperienza più delicata senza forzature.

Nel cosiddetto “metodo Leboyer”, il medico suggerisce una serie di importanti accortezze da utilizzare durante il momento della nascita, e propone delle pratiche di preparazione per le partorienti che uniscono diverse discipline che lui stesso ha sperimentato. In particolare Leboyer si riferisce al Tai chi e all’utilizzo della voce con il sottofondo della tampūrā, (lo strumento che funge da bordone) tipici del canto carnatico che egli ha conosciuto a Parigi. Da quel che si può constatare dalle pratiche che circolano e dai testi dello stesso Leboyer, non si tratta di davvero cantare in stile carnatico, anche perché ci vorrebbe almeno un decennio di pratica per questo, ma semplicemente il medico ha preso spunto da alcuni vocalizzi, che permettono il rilassamento delle future madri e dei bambini in grembo e altri supposti benefici.

Leboyer è deceduto nel 2017, ma il suo lavoro si è diffuso in Europa e nel fiorente mercato olistico, grazie soprattutto ai suoi testi tradotti in varie lingue europee. Non conoscendo a fondo il sistema del metodo Leboyer, non mi permetto di giudicare, anzi mi sembra di poter dire che sia un ottimo spunto sulla materia del parto, ma, dopo circa 18 anni di studio del canto carnatico in India (peraltro senza essere ancora assolutamente in grado di poter cantare in pubblico) e trascorrendo nel Subcontinente indiano gran parte dell’anno, sono certa che il termine «canto carnatico» associato alle partorienti sia una di quelle appropriazioni culturali occidentali che senza aver approfondito bene l’argomento, prendono spunto da una tradizione di qualche parte del mondo ed esoticamente la ripropongono a proprio fine.

Come abbiamo visto in precedenza, il canto carnatico è un sistema di musica considerata classica che prevede talmente tanta pratica e conoscenze per le quali forse non basta nemmeno una sola esistenza. È un sistema che prevede un maestro, una serie di esercizi tecnici solo per arrivare a una composizione, che prevede la conoscenza del ritmo e del suo solfeggio applicato alla voce, gli abbellimenti, i compositori, la conoscenza delle liriche, e la cui finalità è prettamente artistica. È come se proponessimo il canto lirico per partorienti in un Paese dove non si conosce la lirica e dunque dove i locali penseranno che il canto lirico sia nato per accompagnare o preparare al parto. Utilizzando, peraltro, solo i più basici esercizi accompagnati però dall’esotico e suggestivo pianoforte!

Questa musica suona, talvolta, anche molto ostica all’orecchio occidentale, proprio perché si fonda su un’estetica musicale assolutamente aliena, altamente tecnica e che può sembrare persino stridente. Credo che l’incontro tra culture sia vitale e arricchente, ma penso che, prima di poterle utilizzare, si debba sempre partire dal conoscere a fondo le sorgenti del sapere, soprattutto se appartiene a universi culturali diversi dal nostro, affinché si possa rispettare al meglio antiche e lontane tradizioni come quelle dell’India.

Per stage, lezioni a Milano, online o residenziali in India: accademiasangam@gmail.com

Una delle più famose interpreti di canto carnatico.

Nel secondo capitolo della «Bhagavad-gita» si gettano le basi di una prospettiva completamente ribaltata rispetto a quella dell’Occidente: se costruiamo il nostro progetto politico, sociale, scolastico, ecc. dimenticandoci dell’essenza del nostro essere allora sarà arduo cogliere davvero ciò che di bello c’è in questo mondo

Nel tentativo di dare un punto di vista che sintetizzi e metta in connessione lo Yoga con la sua cultura di origine, cioè la filosofia e la spiritualità vedica indiana, in questi articoli cercheremo di comprendere come il concetto di sofferenza sia centrale nello sviluppo del pensiero indiano...

Nascosta, eppure dappertutto, la gioia nello yoga appare come la sostanza primordiale che impregna e manifesta l’essere, quando non siamo distratti dalle resistenze. Ma dipende da cosa siamo disposti a sperimentare. A cosa siamo abituati a dare nutrimento...

Intervista a Stefano Bettera, intellettuale grande esperto di buddhismo. Che dice: «È ora che il buddhismo venga conosciuto per quello che effettivamente è. Non è uno stile di vita e non è una filosofia. O meglio, è anche queste cose, ma il buddhismo è una religione...». “Manuale“ pratico per aspiranti buddhisti...

In questi giorni a casa non ho il wifi e la linea telefonica è interrotta a causa di problemi nella mia zona e così mi sono trovata nei guai per le mie dirette di «Yogainpigiama», le lezioni di Yoga all’alba. Questa difficoltà mi ha insegnato a cavarmela brillantemente o comunque al meglio, sfoderando la soluzione che parte proprio dalle nostre forze acquisite...

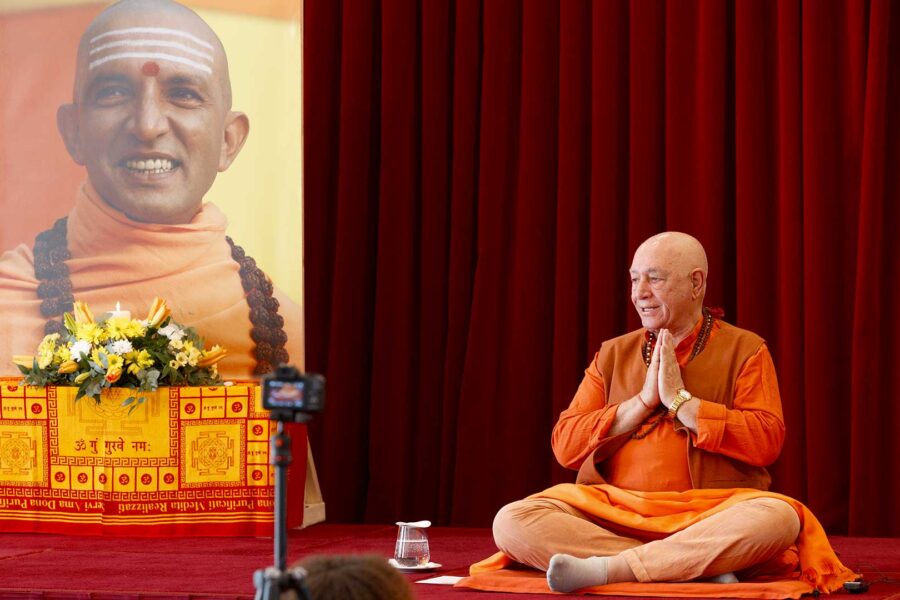

Tre giorni di workshop ai piedi della Serra in Piemonte, per entrare nel mondo dello yoga del grande swami. Un'esperienza intensa per un metodo che non insegue illusioni e spiritualismi ma àncora all'esperienza del «qui e ora»