In esclusiva per Rispirazioni, per gentile concessione dell’autrice Isabella Schiavone e dell’editore Mimesis, pubblichiamo un estratto del libro-documentario Pratico, ergo sum.

di ISABELLA SCHIAVONE

Esserci. Essere presenti a ciò che si sta facendo. Quante volte attiviamo il pilota automatico senza essere presenti a noi stessi? A chi non è capitato di guidare l’auto e ritrovarsi a destinazione – magari sbagliata – senza ricordare la strada percorsa? A cosa stavamo pensando? In quale mondo eravamo? Certamente non nel qui ed ora!

Guidare con consapevolezza o fare qualunque cosa con consapevolezza è già una forma di meditazione. È il prestare attenzione al momento presente, in modo intenzionale e non giudicante, che ci fa vivere la realtà, ce la fa assaporare con le sue diverse sfumature e ci rende consapevoli di come ci relazioniamo ad essa. Quasi a creare uno spazio bianco tra stimolo e reazione. Tra input e output. Uno spazio in cui matura la risposta.

Bhāvanā, che in lingua pali significa meditazione, vuol dire esserci, qui ed ora. Il corpo c’è sempre. È plastico: si vede, si sente, si tocca. La mente, invece, fugge: si perde in ricordi passati o progetti futuri, in preoccupazioni, insoddisfazioni, in pensieri ripetitivi. È la cosiddetta mente proliferante: la mente agitata che, come un cane affamato, si muove in tutte le direzioni alla ricerca di cibo. Non dobbiamo né allarmarci, né pensare che non ci riguardi, perché la mente è per sua natura così: rimbalza da un pensiero all’altro, da un’idea all’altra, da una preoccupazione all’altra.

Tutto ciò, in lingua pali, si può riassumere con il termine Dukkha: sofferenza. Vivere ancorati in un tempo diverso dal cosiddetto «qui ed ora» vuol dire vivere nella sofferenza, vivere come fantasmi. Non siamo più ciò che eravamo ieri e non sappiamo cosa accadrà e chi saremo domani. L’unica dimensione che esiste è quella del momento presente. E quando la nostra attenzione non è completamente sul momento presente, ecco che facilmente ingigantiamo preoccupazioni, siamo assaliti da dubbi, incertezze, siamo facili prede di ansia e paure, ci identifichiamo con i nostri pensieri perdendo di vista chi siamo, il nostro stato mentale è confuso.

La psicologia buddhista, da millenni, dà importanza alla consapevolezza e alla coltivazione di stati mentali positivi. Attraverso il respiro (in particolare l’espirazione, che ha una qualità calmante) ci si può allenare per raggiungere stati mentali salutari. La consapevolezza del respiro era considerata già dal Gautama Buddha come oggetto della meditazione. La ritroviamo in diverse tradizioni: dalla Theravada allo Zen, dalla scuola tibetana a quella cinese.

Non c’è solo la millenaria psicologia buddhista a proporre la meditazione come strumento per raggiungere e mantenere il proprio centro emotivo/mentale. Negli ultimi decenni numerosi studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia della Mindfulness, che significa consapevolezza e che dal Buddhismo trae origine ed ispirazione: la pratica del prestare attenzione a qualcosa che accade nel momento presente (il respiro) in modo non giudicante e con mente aperta. Praticando la meditazione sul respiro con una determinata frequenza si destruttura una coalizione di neuroni molto potente, favorendo nel tempo il controllo delle emozioni disturbanti.

Riflettiamo sulla struttura della giornata di moltissimi di noi. Corriamo continuamente da un posto all’altro, ci poniamo mille obiettivi e scadenze nel corso di una giornata, se va bene. Confondiamo spesso l’ansia che proviamo per il raggiungimento di uno scopo con il successo. Nel nome del motto “chi si ferma è perduto”. Celebriamo una società che brucia le tappe, alla rincorsa di fama e visibilità, che dorme poco la notte per ottimizzare i tempi, che evita i sentimenti per “non perdere tempo”, le relazioni affettive per non distrarsi dai propri obiettivi.

La narrazione che vuole premiare chi arriva prima, velocemente, senza consapevolezza interiore del proprio percorso, senza averlo elaborato e senza averlo vissuto in tutte le sue tappe è il simbolo di un sistema in tilt. Considerare la vita come una gara non ha senso, né per la persona né spesso – a lungo andare – per i risultati conseguiti.

Ogni obiettivo raggiunto (e non) nella vita è il complesso risultato di impegno e di abnegazione, ma anche di tutto ciò che gli ruota intorno: esperienze ed emozioni condivise con altre persone, tempi investiti in attività necessarie e talvolta monotone, storie d’amore che finiscono, tempi di silenzio rigenerativi e riflessivi, piccoli o grandi fallimenti, che permettono di conoscersi meglio, di fare un punto con se stessi, di superare un limite o semplicemente accettarlo.

La retorica del vincente, delle tappe bruciate, della rincorsa all’obiettivo, del modello di perfezione assoluto è una trappola. Così come quella della performance ad ogni costo. Siamo sicuri che sforzandoci di essere performanti in ogni momento della giornata ed aspetto della vita si raggiungano risultati migliori?

Come mai le persone più riflessive, e magari meno dinamiche all’apparenza, talvolta portano con sé lo stigma del fannullone? Siamo così abituati che ad azione corrisponda reazione da non considerare più ciò che dovrebbe esserci in mezzo. Un respiro, una riflessione, una maturazione. Eppure, a volte ci vuole più maturità, coraggio e forza per fermarsi che per andare avanti.

Secondo una ricerca, gli italiani sono secondi in Europa per tristezza percepita durante il giorno (e tra i primi dieci per quanto riguarda rabbia e stress in generale). Prima di noi, solamente Cipro del Nord. La società di analisi e consulenza, che ha realizzato lo studio, si è concentrata su lavoratori di tutto il mondo, facendo riferimento in particolar modo a stress, rabbia e tristezza percepite durante la giornata lavorativa. Ad interrogarsi su questi risultati dovrebbero essere innanzitutto datori di lavoro e classe politica. In attesa di prese d’atto e soluzioni dall’alto, a parte scendere in piazza a manifestare, possiamo però decidere – per quanto ci è possibile – quale spazio dare al nostro lavoro nella nostra vita e come viverlo.

Possiamo decidere se relazionarci con i nostri colleghi con aggressività e violenza o con empatia, gentilezza e collaborazione. Possiamo decidere noi quanto spazio lasciare a stress e rabbia e quanto invece trasformarli in energie diverse, costruttive. Possiamo anche riflettere su cosa significhi per noi il nostro lavoro: se vogliamo affidare la nostra identità agli esseri umani che siamo, con la nostra bellezza e complessità, o unicamente al ruolo professionale che ricopriamo. Non sarà un caso se risulta che solo il 27% dei professionisti a livello globale ha un rapporto sano con la propria occupazione . Oltre il 60% dei lavoratori, emerge dall’indagine, è insoddisfatto, prova disagi fisici ed insicurezza. Sembra che la relazione tra uomo e lavoro sia sempre più conflittuale. C’è l’esigenza evidente di un maggiore bilanciamento tra vita privata e professionale, ma anche quella della ricerca di un equilibrio personale in un’epoca a dir poco fagocitante.

Le riflessioni possono essere declinate in diversi ambiti. Pensiamo alle nostre abitudini di consumo e fruizione: acquistiamo cose di cui spesso non abbiamo necessità, in un circuito autoreferenziale che alimenta e promuove bisogni indotti, dettati dal capitalismo e dal consumismo; soffochiamo emozioni e frustrazioni nell’eccesso di cibo o di alcool, senza riuscire a trovare una misura; trascorriamo ore davanti alla televisione, illudendoci di vivere le emozioni che vi vengono rappresentate.

Come capire cosa ci attraversa, come fermarsi? C’è chi passeggia nei boschi, chi si ritrova nel raccoglimento della lettura, chi trova la sua centratura praticando uno sport o davanti al camino acceso: le strade sono moltissime ed ognuno sceglie il proprio strumento.

C’è chi respira, chi pratica invece di fare la guerra, per parafrasare un famoso motto degli anni ’60.

Tai Chi Chuan e meditazione sono pratiche per molti versi rivoluzionarie, che possono entrare a far parte della vita di ogni giorno, in ogni più piccolo gesto: un’attitudine che si sviluppa con il tempo e la perseveranza e che si sostanzia ogni giorno nella cosiddetta pratica informale, cioè la consapevolezza portata nelle nostre azioni e comportamenti quotidiani. Si può iniziare con pochi minuti al giorno. Con il tempo, la perseveranza, bravi insegnanti e la pratica, l’addestramento al bene sviluppa un nuovo modo di essere. O meglio: il nostro vero modo di essere epurato da abitudinarietà agli inquinanti mentali , ad una risposta non sana.

Come si realizza tutto ciò? Stando con consapevolezza nel momento presente, non reagendo, ma contemporaneamente non reprimendo le emozioni disturbanti. Fargli spazio.

Esercizio sempre meno diffuso: non facciamo spazio ai fiumi, che poi esondano. Non facciamo spazio alle emozioni, che poi esplodono. Non facciamo spazio ai decorsi delle malattie, che ci indicano sempre qualcosa. Non facciamo spazio alle emozioni derivanti da ferite. Ai lutti.

Non fare spazio si ripercuote sul nostro fisico, sulla nostra salute, sulle nostre relazioni. Si ripercuote addirittura sull’ambiente, come abbiamo appena visto. Ecco perché prendere e dare spazio, in un mondo che corre troppo velocemente, diventa un atto rivoluzionario.

Per fare questo ci vuole un’abitudine alla risposta salutare, che si addestra. Non a caso, si chiama pratica e la sua efficacia è tanto profonda quanto sottile.

Quante volte reagiamo con veemenza senza finire di lasciar parlare il nostro interlocutore? Quante volte abbiamo reazioni di cui poi ci pentiamo e che ci portano a rimuginare per ore, se non giorni, su come avremmo potuto dire questo e quello? Quante volte proviamo emozioni che non riconosciamo, siamo sopraffatti dall’ansia o dalla paura e agiamo d’istinto complicando situazioni e rapporti? Basta chiedere scusa quando ce ne rendiamo conto, certo. Ma poi lo rifacciamo. Lo rifacciamo e lo rifacciamo. E ne soffriamo, noi e gli altri.

Sappiamo cogliere la differenza tra reazione e risposta? È una differenza, uno spazio bianco, che porta non solo alla risoluzione dei conflitti, ma, prima di tutto, alla pace interiore. Praticando si può essere individui migliori e contribuire ad una crescita sana della società in cui si vive.

Praticando. Che vuol dire?

Nel secondo capitolo della «Bhagavad-gita» si gettano le basi di una prospettiva completamente ribaltata rispetto a quella dell’Occidente: se costruiamo il nostro progetto politico, sociale, scolastico, ecc. dimenticandoci dell’essenza del nostro essere allora sarà arduo cogliere davvero ciò che di bello c’è in questo mondo

Nel tentativo di dare un punto di vista che sintetizzi e metta in connessione lo Yoga con la sua cultura di origine, cioè la filosofia e la spiritualità vedica indiana, in questi articoli cercheremo di comprendere come il concetto di sofferenza sia centrale nello sviluppo del pensiero indiano...

Nascosta, eppure dappertutto, la gioia nello yoga appare come la sostanza primordiale che impregna e manifesta l’essere, quando non siamo distratti dalle resistenze. Ma dipende da cosa siamo disposti a sperimentare. A cosa siamo abituati a dare nutrimento...

Intervista a Stefano Bettera, intellettuale grande esperto di buddhismo. Che dice: «È ora che il buddhismo venga conosciuto per quello che effettivamente è. Non è uno stile di vita e non è una filosofia. O meglio, è anche queste cose, ma il buddhismo è una religione...». “Manuale“ pratico per aspiranti buddhisti...

In questi giorni a casa non ho il wifi e la linea telefonica è interrotta a causa di problemi nella mia zona e così mi sono trovata nei guai per le mie dirette di «Yogainpigiama», le lezioni di Yoga all’alba. Questa difficoltà mi ha insegnato a cavarmela brillantemente o comunque al meglio, sfoderando la soluzione che parte proprio dalle nostre forze acquisite...

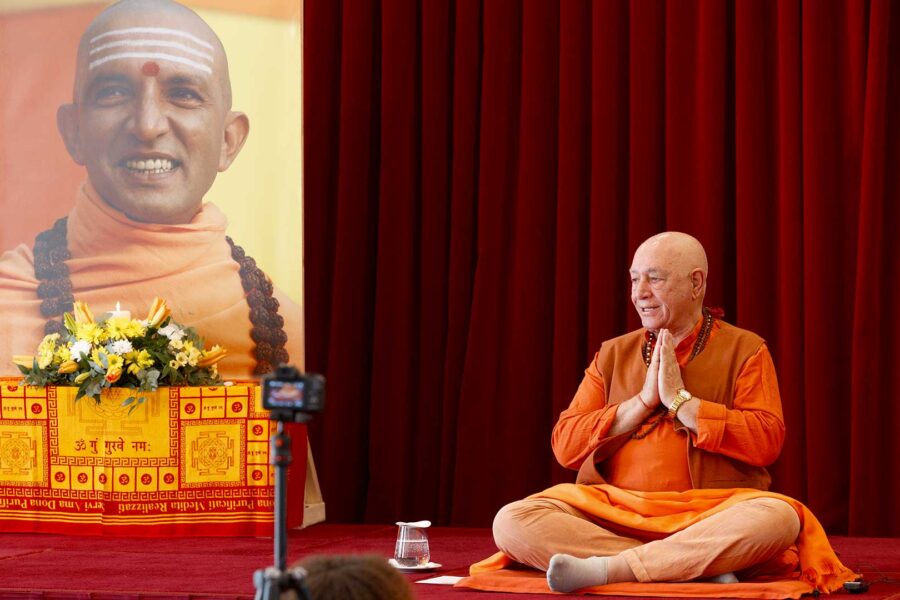

Tre giorni di workshop ai piedi della Serra in Piemonte, per entrare nel mondo dello yoga del grande swami. Un'esperienza intensa per un metodo che non insegue illusioni e spiritualismi ma àncora all'esperienza del «qui e ora»