Iniziamo il nostro viaggio attraverso “le parole dello yoga” con dhārāṇa (धारणा), la concentrazione nella prima esposizione della disciplina dello yoga nella Katha Upaniṣad.

L’enorme popolarità di cui gode oggi lo yoga in tutto il mondo ha comportato una sorta di metamorfosi: adattandosi a condizioni socioculturali lontanissime da quelle in cui ha avuto origine, esso ha finito per assumere una vita propria, svincolata dalle sue radici indiane. La quasi totale egemonia di un numero ristretto di sistemi basati sulla pratica posturale ha determinato una visione limitata di cosa sia lo yoga e di come esso operi a livello fisiologico, psicologico perdendo il suo carattere filosofico fondamentale che lo ha mantenuto in vita nei secoli dei secoli. Noi cambiamo, ma lo yoga resta. Come mai?

Ho pensato di iniziare questa serie di appuntamenti con brevi episodi a carattere indologico dove ritrovare le parole utilizzate nei testi letterari che parlano di yoga e di “meditazione” che possono essere portati nella nostra pratica quotidiana. È importante sapere, cosa stiamo facendo e contestualizzare lo yoga nel proprio bacino culturale, storico e filosofico.

I primi riferimenti allo yoga parlano di “concentrazione”. Ebbene sì, tutto inizia da un cambiamento di direzione della nostra “attenzione”. Non si parla di mente o di posizioni particolari, ma di un atteggiamento nuovo, di un’attenzione nuova, di mantenere l’attenzione, di non disperdere, raccogliersi in se stessi. Per andare dove? Vedremo.

In questo nostro primo “incontro”, però, vorrei invece partire dalla prima esposizione a noi pervenuta della “disciplina dello Yoga” che, necessariamente, nel contesto storico che va dal 1000 a.C al 500 a.C., coincide con la prima esposizione di una disciplina a forte carattere ontologico e soteriologico. Queste tematiche caratterizzano l’India prefilosofica, e cercano di sostenere due teorie che si andavano imponendo proprio in quel momento nel mondo eterodosso śramanico: la Teoria della identità ātman/brahman e la Teoria del Karman e delle rinascite. Da questa necessità si sviluppò lo Yoga come mezzo di liberazione. Da queste basi si svilupparono Buddhismo, Jainismo e lo Yoga moderno attraverso lo Yogasūtra di Patañjali.

Siamo nella Katha Upaniṣad, attorno al 700 a.C., e, per la prima volta, si espone la disciplina dello yoga come mezzo che coincide con lo stato di contemplazione che noi in Occidente chiamiamo “meditazione”. Yoga e meditazione nascono come due facce della stessa medaglia. Le tecniche contemplative per condurci verso la liberazione dalla sofferenza, l’uscita dal flusso del karman e delle rinascite. Questo era l’unico fine dello yoga e delle tecniche contemplative che noi chiamiamo “meditazione”. Non praticavano per diventare più buoni, più calmi e tranquilli o per piegarsi in due ed essere più flessibili, ma l’unico scopo dello yoga è sempre stato quello di poter raggiungere la liberazione (kaivalya, samadhi, nirvana).

«Concentrandosi in sé stesso, il saggio raggiunge a ravvisare il dio che è difficile da percepire, che è penetrato nel mistero, arcano, che sta nell’intimo del cuore primordiale: abbandona così gioie e dolori» (Katha Upaniṣad II.12).

Tutti i praticanti di Yoga e di meditazione, si ritroveranno nell’indicazione “concentrandosi in sé stesso”. Inserendosi in un discorso di progressiva diminuzione della proiezione verso l’esterno o dell’accettazione della proliferazione dei propri pensieri, trovando in sé il proprio centro, succede che si scopre qualcosa. Staccandosi da ciò che ci lega ai fattori dell’esistenza, si raggiunge qualcosa, un luogo, degno di godimento (ananda). Così commenta Shankara, attorno al 1000 d.C. questo sutra così enigmatico a tratti esoterico, come le sole Upaniṣad sanno esprimere.

Nella Katha Upanisad, il tema centrale è il viaggio del giovane Naciketas nel mondo dell’aldilà e il suo dialogo con Yama, il Signore della morte. Nel corso di questo dialogo Naciketas pone, tre richieste, la più innovativa resta l’ultima: la rivelazione sul destino dell’uomo dopo la morte. Rispondendo a quest’ultima domanda Yama svela la presenza dell’Ātman, l’assoluto in noi, non raggiungibile da argomentazioni ma solo attraverso la pratica dello Yoga e rivolgendo lo sguardo verso l’interno nell’intimo del proprio cuore. Questa Upaniṣad, per la prma volta indica una direzione del sacrificio verso l’interno, nell’intimo del proprio cuore come un tempio aperto, divergendo dalle pratiche ritualistiche brahmaniche sacerdotali del periodo antico. Delinea per la prima volta un metodo, lo yoga, che verrà poi fissato nello Yogasūtra di Patanjali.

In questa antica Upaniṣad, viene delineata per la prima volta una Via contemplativa che sarà la base della tradizione buddhista, jainista e dello yoga classico (Rāja Yoga). Si fondano a sua volta le basi per lo sviluppo del tantrismo e dell’Hatha Yoga quasi 1000 anni dopo. La Katha Upaniṣad continua descrivendo i supporti della contemplazione e gli effetti sulla coscienza che la pratica di questa “nuova” disciplina porta sulla visione discriminativa. Abbiamo un effetto fisiologico e psicologico, per sentire parlare di effetti sul corpo dobbiamo aspettare quasi 1000 anni. In effetti per la cultura indiana il corpo non così importante, trasmigra, è il sé che deve “essere visto” come unica e vera realtà.

Negli episodi successivi esploreremo le radici dello yoga nei testi della letteratura indiana partendo dai Veda, le Upaniṣad, la Bhagavadgītā, lo Yogasūtra, il Dhammapada, passando per il Māhābārata, i Pūrana, lo Vijñānabhairavatantra, lo Śivasūtravimarśinī e la poesia indana del kāvya. Tutti i percorsi ascetici nell’india antica iniziavano dalla lettura, dalla conoscenza e dalla comprensione dei testi Sacri di riferimento.

A presto.

Maurizio Passi

Seguiremo, attraverso le parole lingua sanscrita, il filo dello yoga. Nel frattempo, vi lascio una piccola bibliografia dove approfondire gli argomenti toccati in queste brevi considerazioni:

H.Kulke – D. Rothermund, Storia dell’India, Odoya.

Piretti, Lezioni di Indologia, Pàtron Editore – Bologna

Mallinson, Singleton, Le Radici dello Yoga, Ubaldini Editore

Tucci, Storia della Filosofia indiana, Editori Laterza

Torella, Il pensiero dell’India. Un’introduzione, Carocci editore

Nel secondo capitolo della «Bhagavad-gita» si gettano le basi di una prospettiva completamente ribaltata rispetto a quella dell’Occidente: se costruiamo il nostro progetto politico, sociale, scolastico, ecc. dimenticandoci dell’essenza del nostro essere allora sarà arduo cogliere davvero ciò che di bello c’è in questo mondo

Nel tentativo di dare un punto di vista che sintetizzi e metta in connessione lo Yoga con la sua cultura di origine, cioè la filosofia e la spiritualità vedica indiana, in questi articoli cercheremo di comprendere come il concetto di sofferenza sia centrale nello sviluppo del pensiero indiano...

Nascosta, eppure dappertutto, la gioia nello yoga appare come la sostanza primordiale che impregna e manifesta l’essere, quando non siamo distratti dalle resistenze. Ma dipende da cosa siamo disposti a sperimentare. A cosa siamo abituati a dare nutrimento...

Intervista a Stefano Bettera, intellettuale grande esperto di buddhismo. Che dice: «È ora che il buddhismo venga conosciuto per quello che effettivamente è. Non è uno stile di vita e non è una filosofia. O meglio, è anche queste cose, ma il buddhismo è una religione...». “Manuale“ pratico per aspiranti buddhisti...

In questi giorni a casa non ho il wifi e la linea telefonica è interrotta a causa di problemi nella mia zona e così mi sono trovata nei guai per le mie dirette di «Yogainpigiama», le lezioni di Yoga all’alba. Questa difficoltà mi ha insegnato a cavarmela brillantemente o comunque al meglio, sfoderando la soluzione che parte proprio dalle nostre forze acquisite...

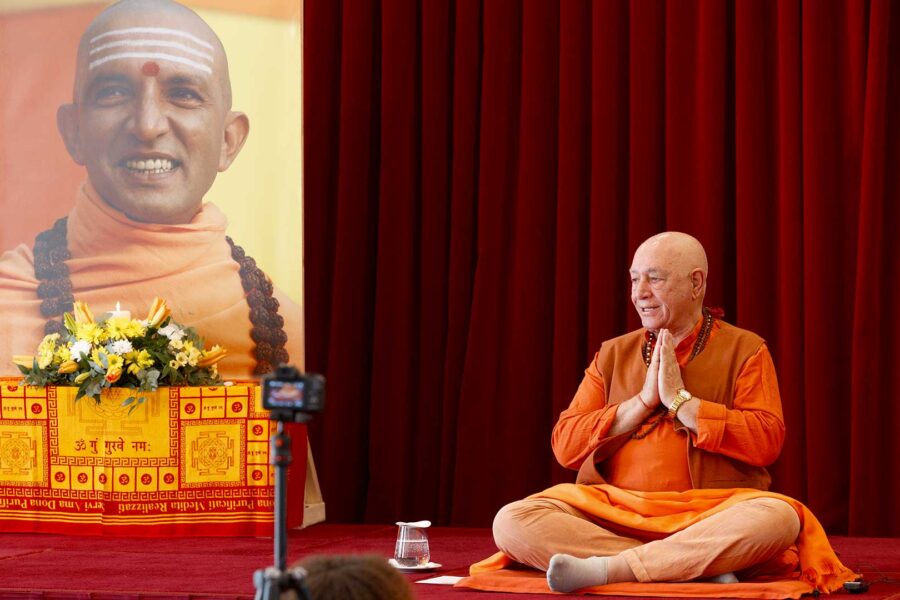

Tre giorni di workshop ai piedi della Serra in Piemonte, per entrare nel mondo dello yoga del grande swami. Un'esperienza intensa per un metodo che non insegue illusioni e spiritualismi ma àncora all'esperienza del «qui e ora»