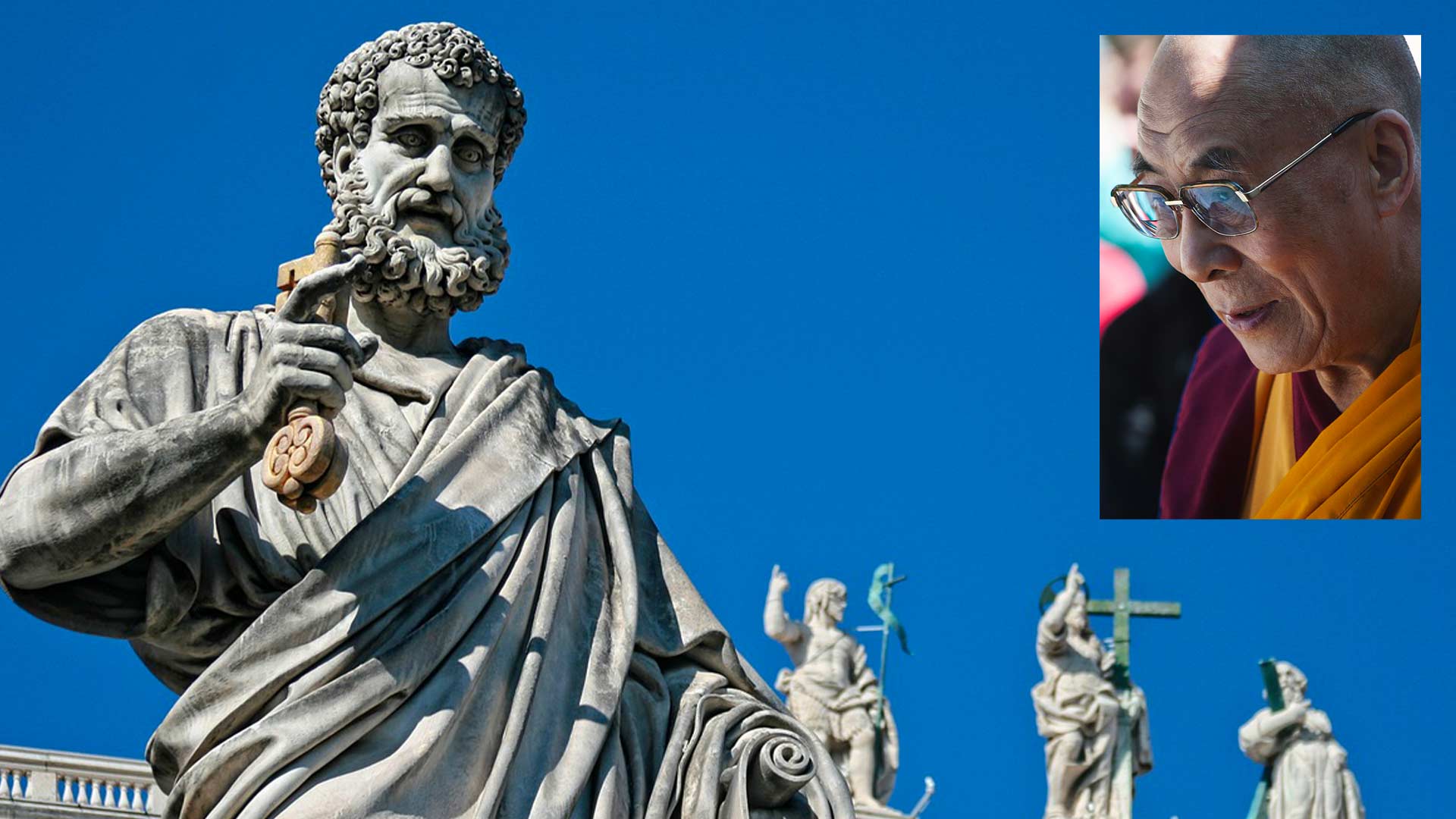

Le storie delle religioni sono ricche di contraddizioni e non potrebbe essere altrimenti visto che queste organizzazioni sono creazioni umane. Il Buddha non ha fondato il buddhismo e il cristianesimo, com’è noto, lo ha fondato Paolo di Tarso. Per fare due esempi. In questi giorni la figura del Papa di Roma è in primo piano per la scomparsa di Francesco e l’imminente elezione del successore. Lo si chiama «successore di Pietro», ma sul primato pietrino ci sono discordanze in ambito cristiano. In primo luogo perché il capo dell’ecclesia a Gerusalemme non era Pietro, ma Giacomo il Giusto. A giustificare l’istituzione del papato è la famosa frase evangelica: «Tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell’inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli». Per i cattolici la dichiarazione non lascia spazio al dubbio, per le Chiese della Riforma invece sì: in sostanza, esse spiegano che in quella occasione Pietro rappresenta l’uomo e che chiunque riconosce Gesù come il Messia è la roccia dell’assemblea (chiesa) dei credenti.

I teologi sono coloro che interpretano un testo che è stato ampiamente rimaneggiato nei secoli e che è nato (almeno i Vangeli sinottici) sotto l’onda teologica di Paolo di Tarso, cioè l’uomo più lontano dai Dodici apostoli (vedi Galati 2:11-14 e Atti 15:36-41). È evidente che solo la fede può creare una certezza granitica nell’esistenza del papato, così come una diversa fede crea la certezza granitica (da Lutero in poi) dell’illegittimità di questa figura. Fatto sta che il cattolicesimo è un’anomalia mondiale in termini di autorità: non esiste un’altra grande religione che abbia un solo rappresentante con poteri assoluti sui fedeli.

Esiste invece un’altra branca di una religione, il buddhismo tibetano, che ha un capo assoluto, il Dalai Lama, che è anche il “sovrano” in esilio di una nazione che purtroppo non esiste più, il Tibet, appunto. E Tenzin Gyatso è stato a lungo riconosciuto il rappresentante spirituale dei buddhisti tutti, l’uomo che in qualche modo ha incarnato la parola stessa del Buddha. In comune con il papato cattolico ha il fatto che la sua figura ha assunto in sé la doppia valenza spirituale e politica; con il prossimo Dalai Lama le cose si faranno complesse perché – come è già accaduto con altre cariche lamaiste – i cinesi entreranno in competizione con il governo in esilio ed è possibile che avremo due Dalai Lama, uno legittimo erede di Tenzin Gyatso, e uno creato ad hoc dalle autorità di Pechino.

Con il papato la figura del Dalai Lama ha in comune anche l’autorità di vietare o promuovere culti: è recente il divieto del culto di Dorje Shugden, «emanazione del Buddha della Saggezza che aiuta, guida e protegge impartendo benedizioni ai praticanti, aumentando la saggezza ed esaudendo i loro desideri virtuosi». Lui ne ha vietato il culto perché vede in esso dei pericoli “oscuri” (la sua rappresentazione è una divinità terrifica) e si è scatenata una protesta da parte della New Kadampa Tradition, un gruppo che pratica quel culto: l’ultima volta che il Dalai Lama è venuto a Livorno è stato accolto con un coro ininterrotto di «False Dalai Lama» e «Dalai Lama, stop lying», basta bugie. Io c’ero ed è stato abbastanza surreale e inquietante avere questo sottofondo per un’intera giornata.

Insomma, che si tratti di papalina bianca o di berretto giallo (quello dei monaci Gelugpa, la scuola del Dalai Lama), un’autorità assoluta ha le sue criticità. Così come le ha chi non ha un’autorità rappresentativa. Prendiamo le chiese protestanti della Riforma, che non hanno un loro “papa”, semmai, come i Valdesi, un Moderatore regolarmente eletto dall’assemblea di Monte Pellice, che li rappresenta ma che non ha l’allure del “guru”, per intenderci. I luterani hanno i vescovi, così come li hanno gli episcopali e i fratelli anglicani, i quali vantano un Arcivescovo di Canterbury che li unisce. Di tanto in tanto nasce una figura illuminata come Martin Luther King o l’arcivescovo Desmond Tutu che ha la stessa forza di un Papa nell’esprimere idee evengeliche che influenzano la società, ma sono eventi rari. Le chiese ortodosse sono autocefale, cioè ciascuna chiesa (rumena, di Mosca, di Costantinopoli, greca, eccetera…) ha un suo Patriarca che la rappresenta. Le assemblee evangelicali (pentecostali protestanti e predicatori vari come la “guru” di Trump) rappresentano ciascuna se stessa e non hanno un coordinatore. Nel buddhismo, ciascuna tradizione ha i propri guru (come lo è stato Thich Nath Hahn per i buddhisti zen vietnamiti) che si guadagnano autorevolezza, sul campo e non per nascita o elezione. Nell’induismo ci sono svariati guru, alcuni anche chiacchierati, ma l’unico che abbia avuto rilevanza mondiale negli ultimi 100 anni è stato Gandhi e, in parte, Paramahansa Yogananda.

Certo, per un cattolico praticante e per l’opinione pubblica simpatizzante, la figura papale è importante. Lo è anche perché la sua forza è data dalla rappresentanza, dal fatto di essere un capo di Stato e di avere in mano (come nella statua di Pietro che si trova a San Pietro e vedete nella foto) «le chiavi del regno dei cieli». La sua rappresentatività, la sua influenza capillare sui votanti di tutto il mondo, il suo carisma personale, tutto questo fa sì che diventi un faro e un’occasione per i capi di Stato che alla sua ombra possono pensare di rivedere le proprie malefatte e di iniziare a pensare alla Pace, come forse è avvenuto in Vaticano ai funerali dell’ultimo Papa. Per i poveri, be’, per loro la storia è diversa. A chi si chiede chi si continuerà a occuparsi dei poveri dopo Francesco, rispondo così: le donne e gli uomini di buona volontà cattolici, protestanti, ortodossi, sikh, islamici, buddhisti, induisti, atei, così come è sempre stato finora. Il Papa impartisce indicazioni per i suoi seguaci ed è un punto di riferimento per i cattolici in tutto il mondo che si sentono protetti dalla sua figura autorevole. Ma ai poveri continueranno sempre a pensarci coloro che, “col cuore in mano”, come si dice a Milano, riconoscono in ciascun uomo un fratello e una sorella da aiutare.

Il problema con un sano iter del piacere nasce quando noi vogliamo costantemente riprodurre quei momenti. La nostra mente diventa “drogata di piacere” anche se, razionalmente, sappiamo che questo è un inganno. Come può un momento unico, frutto di innumerevoli sacrifici e fatica, o semplicemente di circostanze favorevoli, essere ripetibile a piacimento?

«Yoga è governare gli aspetti sottili della personalità», dice Yogasutra. Gestire le emozioni, i pensieri, le reazioni, le sensazioni. E questo può avvenire solo nel silenzio della staticità

Non esiste più una verità. Ogni cosa può essere vera o falsa, a seconda se si è follower di quella fonte, se si crede all’autorità che rappresenta, o se si rifiuti ogni forma di dogmatismo e principio di autorità. Così le notizie false vengono diffuse via social insieme a quelle vere. Perché, come dice il professor Galimberti, «quando sai dire solo mi piace o non mi piace, è chiaro che la bugia e la verità si confondono»...

Cattolici e buddhisti tibetani sono gli unici ad avere un capo spirituale e temporale della loro fede. Il che è una forza dal punto di vista di rappresentanza ma conta anche le sue problematicità. E mentre sta per iniziare il conclave, alcuni si chiedono chi penserà ai poveri ora che Francesco è scomparso. Se ne occuperanno le stesse persone che se ne occupavano prima: le donne e gli uomini di buona volontà di tutte le religioni. E continueranno a farlo qualsiasi pontefice verrà eletto

La verità non è solo quello che dici. È come lo dici. È il rispetto per chi ascolta e per chi parla. E sì, a volte fa male. Ma come diceva qualcuno molto prima di noi: «La verità vi farà liberi».

Il termine in questi anni ha perso la sua connotazione originale e originaria ed è diventato sinonimo di attività fisica. Mentre è sinonimo di ricerca interiore. Il passare da un’attenzione esterna a noi a un’attenzione all’interno di noi. E come facciamo? Questa domanda è il fulcro della pratica...