In Occidente, tendenzialmente, prevale sempre la polarizzazione fra ascesi ed Eros, fra la disciplina, il controllo, il distacco e il desiderio o il piacere. In India, o più in generale in Oriente, le due cose invece sono speculari, viaggiano sempre insieme. Le filosofie orientali (ma anche alcuni filosofi greci) ci insegnano che il piacere scaturito all’interno del recinto del dharma, o più semplicemente di un sistema valoriale, è più duraturo e stabile rispetto al piacere frutto di improvvisi travolgimenti dell’animo e degli impulsi più superficiali.

Qual è il punto di vista sul piacere della filosofia Yoga?

E qual è il nostro personale rapporto col piacere durante la pratica yoga?

Tutti i praticanti di yoga conoscono i kleśa, considerati da Patañjali come le radici di ogni sofferenza umana. Chi conosce Patañjali sa bene che tutti i meccanismi, mentali e psicologici, che descrive negli Yogasūtra, valgono per gli uomini e le donne di ogni epoca ed estrazione. Sono come delle linee guida universali.

Nel caso dei kleśa, oltre ad avidyā (la tendenza a identificare il corpo con la Coscienza) e ad asmitā (la tendenza ad identificare l’ego con la Coscienza), Patañjali parla di raga e dvesa, le due afflizioni che hanno a che fare col piacere e col dolore.

In qualità di animali molto evoluti, biologicamente tendiamo a evitare di cacciarci in situazioni che possono mettere a repentaglio la nostra sopravvivenza. E questo, in termini generali, è certamente un bene.

Questa tendenza biologica però, a un certo punto, venuti meno i pericoli di vivere nella giungla in mezzo agli animali feroci, diventa psicologica, e genera in noi la tendenza a evitare situazioni sgradevoli (dvesa), e a ricercare continuamente gratificazioni di tipo narcisistico (raga).

Non parliamo di situazioni particolari, nelle quali è opportuno “difendersi” con una certa distanza, o di difficili dipendenze da sostanze chimiche o di patologie cliniche. No, parliamo di tendenze generali, nelle quali, se siamo davvero sinceri, tutti ci riconosciamo, noncuranti del fatto che inseguire sempre le cose piacevoli e schivare con metodo ciò che ci è scomodo, porta con sé delle conseguenze precise.

Nei proverbi e nel sentire comune si dice spesso che percorrere le strade più impervie conduce a grandi obiettivi e riconoscimenti, mentre la strada più facile, prima o poi, ci metterà davanti degli ostacoli che sarà difficile riuscire a sormontare. Obiettivamente è vero, tutti sappiamo che solo con la fatica si ottiene il piacere del riconoscimento di un obiettivo o di un titolo. Comprarsi una laurea non è come laurearsi dopo aver tanto studiato e sofferto sui libri. La stessa cosa accade nello sport. Sono tutte le partite perse, i bersagli sbagliati, il sudore, le umiliazioni a dare valore agli scudetti e alle coppe. Pensiamo a quando i nostri genitori mettevano faticosamente i soldi da parte e poi arrivava la televisione a colori, il salotto o la casa nuova. Che incredibile giubilo.

È ovvio che questi tipi di “piacere”, queste particolari sensazioni di felicità, sono riservate a piccoli momenti della vita. Sono eventi rari e unici. Prima c’è il lavoro, la fatica, e poi, dopo una lunga attesa, questi eventi accadono, finiscono, e poi ne serbiamo il dolce ricordo. Il problema con questo sano iter del piacere, succede quando noi vogliamo costantemente riprodurre quei momenti. La nostra mente diventa “drogata di piacere” anche se, razionalmente, sappiamo che questo è un inganno. Come può un momento unico, frutto di innumerevoli sacrifici e fatica, o semplicemente di circostanze favorevoli, essere ripetibile a piacimento?

Non è possibile.

Eppure cerchiamo continuamente di ri-provare quella sensazione, quell’appagamento, quella gratificazione. In tutti i film ri-cerchiamo quello che abbiamo provato (per esempio) in Titanic. In tutti gli amori quello che abbiamo provato con il primo (o il secondo…). In tutti i seminari di yoga quello che abbiamo percepito quella volta a Pescasseroli. In tutti gli āsana la soddisfazione che ci dona (un esempio) dhanurāsana. In tutti i ristoranti la freschezza di quella spigola mangiata a Sferracavallo. In tutti i viaggi l’emozione delle cascate del Niagara o delle Piramidi di Giza. Ci creiamo dei file mentali del piacere che facciamo diventare un trampolino di lancio per il piacere futuro.

Anziché catalogare i momenti di piacere come momenti unici e/o fortuiti – vuoi perché frutto di un percorso, o vuoi perché semplicemente eravamo in un certo posto, a un certo punto della vita, in compagnia di certe persone – li facciamo diventare degli obelischi di granito che ci ritroviamo sempre davanti. Enormi, ingombranti, stanno lì, con le braccia piegate sui fianchi e lo sguardo inquisitore, a s-valutare ogni nostra scelta. Secondo questa logica viene ammesso solo ciò che innalza il livello del piacere, inteso come eccitazione, sensazione forte, estrema o, al giorno d’oggi, come esperienza “invidiabile, da condividere sui social”. Anche se non ne siamo consapevoli ci troviamo chiaramente dentro l’enorme trappola dell’escalation del piacere, per cui nessuna esperienza da ascrivere nel registro del piacere può essere meno eccitante di quella precedente.

Ecco, è servita la formula del disastro totale.

Perché questa logica competitiva nella ricerca del godimento può allontanarci dal contatto profondo con noi stessi al punto tale che, talvolta, è necessario un trauma per risvegliarci. In fila sulle pendici dell’Himalaya, o sulle scale della Tour Eiffel, o su una jeep fra le immense dune del Wadi Rum, o una domenica nel caos del centro commerciale ci domandiamo: «Ma io, che cavolo ci faccio qui? ‘sta cosa non la voglio proprio fare. Voglio scappare. Altro che piacere. Questo è l’inferno in terra».

Il che apre un serio conflitto. Nuove domande.

Chi sono io? Cosa mi piace ora, in questo momento della mia vita?

Ce la faccio a dire al mio partner/famiglia/amici che non voglio più fare queste cose?

E questo, paradossalmente, sarebbe lo scenario migliore.

Il più delle volte non si arriva a questa consapevolezza e il piacere che proviamo si contorce, si rintuzza, si mortifica e definitivamente si spegne. Se quelle domande restano irrisolte nulla più ci può soddisfare. Diventiamo lagnosi, insoddisfatti e pignoli. E a volte questo genera una forma particolarmente odiosa di aggressività, a volte passiva, a volte attiva. Basta guardarsi attorno. Siamo circondati da persone arrabbiate e perennemente insoddisfatte.

Ma con chi ce la prendiamo se siamo stati noi, proprio noi e solo noi, a creare questo corto circuito, rinchiudendo il nostro piacere nello stretto recinto delle convenzioni e delle omologazioni?

Certo, l’ambiente che ci circonda è fondamentale per poter sviluppare la libertà da certi schemi.

Per alcune persone può essere davvero molto difficile fermarsi, riflettere e decidere di andare “controcorrente”. Per non perdere gli amici, o dispiacere il partner, o i figli, o per non creare conflittualità … a quanti sottili ricatti soggiacciamo quotidianamente, dimenticando noi stessi? Ma questo accade quando non siamo sufficientemente collegati con la nostra interiorità. Quando siamo eccessivamente “estroversi”, compiacenti, e talvolta diventiamo co-dipendenti. La consapevolezza di essere in cammino, di trasformarsi continuamente, il sentirsi liberi di gradire altre cose, o di cercare il piacere in altre cose, abbassando il livello vrittico- come direbbe Patañjali- è un vero e proprio dono. Che va coltivato e ricercato, e che può fare la differenza fra l’invecchiare con grazia e l’invecchiare con rabbia.

Torniamo allo yoga. Il piacere è strettamente legato al corpo. Sono i sensi a farci provare gioia, godimento, soddisfazione attraverso le funzioni di certi organi e di manas, la mente “inferiore” (quella, appunto, collegata ai sensi). Ma è la mente superiore (vijnana) che esalta (o deprime) il piacere a secondo del nostro livello coscienziale. E che determina le nostre scelte. Fra queste scelte può esserci lo yoga. La cui pratica riflette fedelmente il livello coscienziale del praticante. Soprattutto nella pratica di āsana può capitare di ricercare il piacere nell’eseguire le posture che ci eccitano, esaltando le nostre abilità fisiche. Così come può capitare di annoiarsi o irritarsi durante le pratiche respiratorie o quegli āsana che mettono in risalto certe “carenze”. Inoltre pochi allievi sono inclini a praticare per anni senza pretendere di vedere subito “risultati” tangibili.

Questo modo di reagire alla pratica è molto frequente e anziché negarlo (pochissimi confessano di attuarlo) occorrerebbe indagarlo.

Cosa voglio da questa pratica?

Cosa sto chiedendo a questo yoga?

Le risposte sono tante quante i praticanti. Rispetto all’escalation del piacere legato alle abilità lo yoga più performante è più a rischio rispetto alle metodiche più dolci e contemplative. Il corpo è uno strumento molto difficile da manovrare nell’ambito della ricerca spirituale, perché i sensi facilmente ci portano fuori rotta (proprio perché esaltano il piacere). Questo i tantrici lo sapevano bene, tant’è che condussero fino all’estremo, col maithuna, la pratica dello hatha-yoga. Dalla seconda metà dell’800 in poi, con l’avvento della fotografia, e poi nel corso del ‘900, con la progressiva commercializzazione e diluizione dello yoga, gli āsana sono stati sempre più avvicinati al fitness. Finché, in molti casi, le due pratiche si sono sovrapposte.

Nel terzo millennio è diventato estremamente raro praticare forme di hatha yoga che utilizzino la pratica di āsana per uno scopo diverso dall’esaltazione estetica del corpo. Che oggi risente della considerevole pressione di essere esibita sui social. Non siamo qui a dare giudizi, patenti o consigli su quale yoga praticare e come. Però un paio di domande ce le poniamo (e ve le poniamo):

che tipo di piacere ricercate nella pratica?

durante la vostra pratica riesce ad emergere una qualche forma di piacere?

sapreste descriverlo?

Sono aspetti affascinanti della pratica, che rivelano molto del nostro cammino nello yoga.

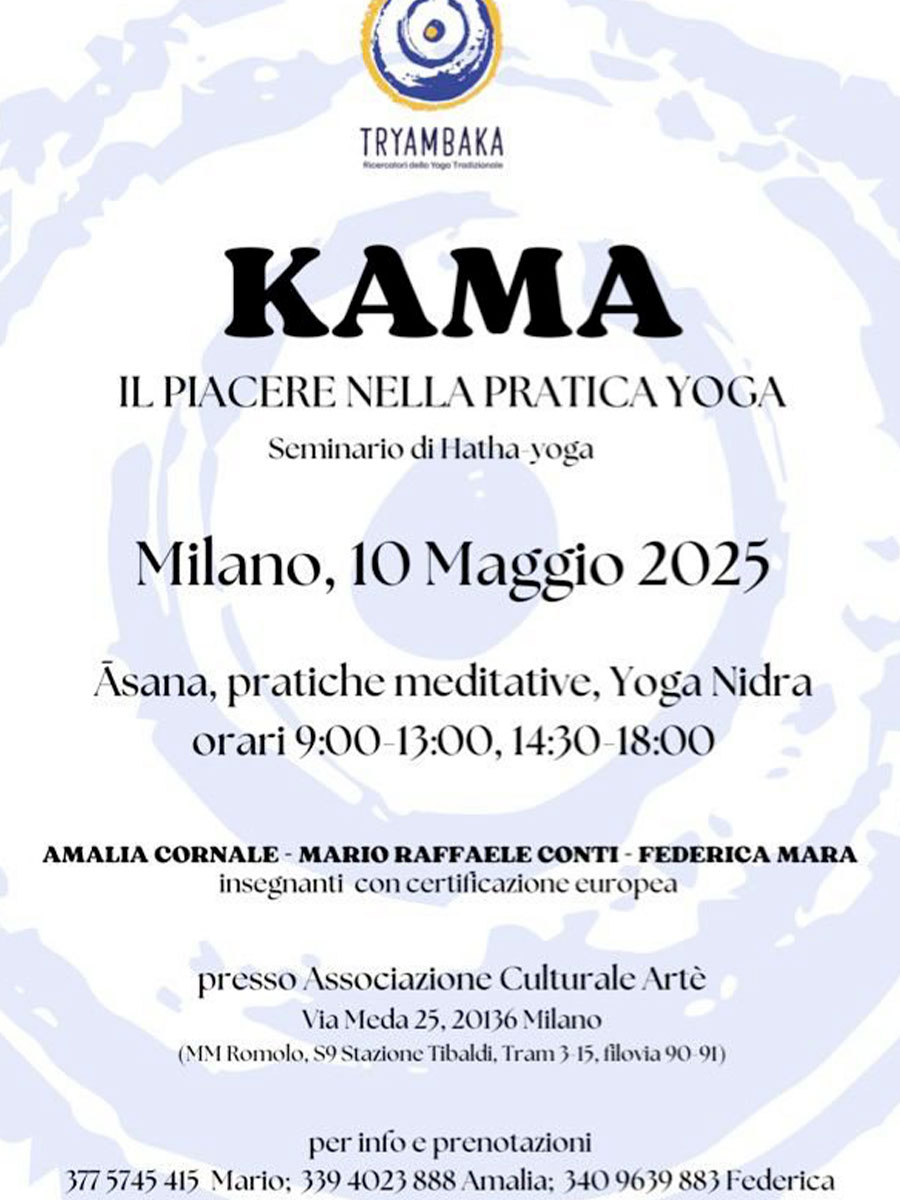

Per approfondire questo tema vi aspettiamo, io Mario Raffaele Conti e Federica Mara al seminario

Kama – il piacere nella pratica yoga

Milano, 10 maggio 2025

Associazione Artè – via Meda 25

Il problema con un sano iter del piacere nasce quando noi vogliamo costantemente riprodurre quei momenti. La nostra mente diventa “drogata di piacere” anche se, razionalmente, sappiamo che questo è un inganno. Come può un momento unico, frutto di innumerevoli sacrifici e fatica, o semplicemente di circostanze favorevoli, essere ripetibile a piacimento?

«Yoga è governare gli aspetti sottili della personalità», dice Yogasutra. Gestire le emozioni, i pensieri, le reazioni, le sensazioni. E questo può avvenire solo nel silenzio della staticità

Non esiste più una verità. Ogni cosa può essere vera o falsa, a seconda se si è follower di quella fonte, se si crede all’autorità che rappresenta, o se si rifiuti ogni forma di dogmatismo e principio di autorità. Così le notizie false vengono diffuse via social insieme a quelle vere. Perché, come dice il professor Galimberti, «quando sai dire solo mi piace o non mi piace, è chiaro che la bugia e la verità si confondono»...

Cattolici e buddhisti tibetani sono gli unici ad avere un capo spirituale e temporale della loro fede. Il che è una forza dal punto di vista di rappresentanza ma conta anche le sue problematicità. E mentre sta per iniziare il conclave, alcuni si chiedono chi penserà ai poveri ora che Francesco è scomparso. Se ne occuperanno le stesse persone che se ne occupavano prima: le donne e gli uomini di buona volontà di tutte le religioni. E continueranno a farlo qualsiasi pontefice verrà eletto

La verità non è solo quello che dici. È come lo dici. È il rispetto per chi ascolta e per chi parla. E sì, a volte fa male. Ma come diceva qualcuno molto prima di noi: «La verità vi farà liberi».

Il termine in questi anni ha perso la sua connotazione originale e originaria ed è diventato sinonimo di attività fisica. Mentre è sinonimo di ricerca interiore. Il passare da un’attenzione esterna a noi a un’attenzione all’interno di noi. E come facciamo? Questa domanda è il fulcro della pratica...