La pratica di yoga ci lascia sempre sensazioni diverse perché siamo esseri in continua trasformazione. A volte può succedere di provare del disagio o del turbamento dopo la pratica e non capiamo perché. Io mi sono data queste risposte.

Ogni tanto capita di percepire uno stato di malessere dopo la pratica. Non un malessere fisico, piuttosto una sensazione di generale turbamento o di irritazione. Vuol dire che abbiamo praticato male? O che l’insegnante non è bravo? No. Affatto. In realtà questo fenomeno è comune e riguarda la grande maggioranza dei praticanti. Tocca all’insegnante mettere in guardia gli allievi sulla possibilità che questo accada, senza aspettare che sia l’allievo a comunicare il suo vissuto. L’allievo, specie se principiante, un po’ per timidezza, un po’ per non sentirsi inadeguato alla pratica, può scegliere di tenere per sé questo “segreto”. E le cose non dette, si sa, sono fonte di problemi. Infatti, al persistere di questa sensazione può anche scegliere di non praticare più, perdendo l’opportunità di fare un importante lavoro su se stesso. Tutti pratichiamo per stare meglio e ritrovarci di cattivo umore o confusi dopo la pratica non è piacevole. Ma perché ci succede? E come possiamo superare il manifestarsi di questa inaspettata reazione alla pratica?

Partiamo dal presupposto che la lezione di yoga non è una pratica ginnica, durante la quale possiamo telefonare, ascoltare musica, socializzare, ma un momento di comunione consapevole fra le varie parti che ci compongono: corpo, mente, coscienza e respiro. È per uscire dalla frammentazione di queste parti che pratichiamo. Comunemente ognuna di queste componenti ha vita propria, segue percorsi propri. La coscienza suggerisce qualcosa, la mente condizionata lo manipola, il corpo soccombe all’interpretazione e il respiro avvizzisce.

La pratica di yoga si prefigge il difficile compito di riunire, riappacificare, connettere queste parti e restituirci l’unità perduta. Questo lavoro costa fatica. Nessun “benessere” è mai gratis. La fatica che si fa nello yoga è senz’altro fisica, nel momento in cui eseguiamo movimenti o āsana statici che implicano uno sforzo muscolare. Ma più che altro è legata all’attività introspettiva, alla quale pochissimi sono addestrati.

Questo verso della Katha Upanisad ci spiega perché non dobbiamo sentirci in colpa: «Il nato da se stesso (svayambhū; cioè il Brahman, ndr) aprì le finestre (dei sensi) verso l’esterno: per questo motivo si vede ciò che è fuori, non ciò che è dentro di noi. Qualche saggio desideroso dell’immortalità, rivolgendo lo sguardo verso il suo interno, vide entro se stesso l’ātman». Il creatore ci ha fatti con i sensi rivolti verso l’esterno. Non ci viene naturale guardarci dentro. E le poche volte che lo facciamo rivolgiamo a noi stessi pensieri poco lusinghieri o troppo egoici. Non c’è un vero dialogo basato su osservazione oggettiva, accettazione, assunzione di responsabilità, presa in carico delle emozioni… Quando solleviamo il coperchio emergono lotte, competizioni, contrasti, ambivalenze. Tutte cose che tendenzialmente tratteniamo e/o neghiamo.

Durante la pratica di āsana questi contenuti possono affiorare, ma questo è un bene! Significa che la coscienza riesce a spingere in fuori i contenuti che bloccano energeticamente la nostra crescita individuale. L’āsana è sauca, è purificazione. Quando si pratica āsana nell’immobilità prolungata si stimola il tessuto connettivo, deputato all’eliminazione delle tossine. Ma per attivare quei processi che trasformano l’uomo dall’interno occorre espandere sauca anche negli involucri più sottili. Ecco che le cose si complicano. Col corpo, bene o male, ce la caviamo. Col pentolone mentale che bolle un po’ meno, e alla fine della pratica tutti i nodi vengono al pettine. Come fare a superare quest’impasse?

Innanzitutto pensando che si tratta di una reazione del tutto normale, comune e passeggera. Poi riflettendo sul fatto che ogni processo di purificazione porta con sé degli scarti. Della spazzatura che dev’essere differenziata. Magari iniziando a verbalizzare questo disagio, parlandone con l’insegnante. Infine sviluppando un senso di gratitudine verso la pratica, sia quando ci lascia sereni, sia quando questo non accade.

Le pratiche di purificazione fisica, l'attenzione agli alimenti e a ciò che mangiamo e la realizzazione di un’altra forma di purificazione che riguarda la dimensione sottile e spirituale. Nella via dello Yoga nulla è scontato e tutto concorre a sollevare l'uomo da una vita di sofferenze

Occorre praticare. Questo cambia la vita, cambia la coscienza e la percezione di sé e del mondo, cambia il modo di intendere la filosofia, i testi, le acquisizioni. O le cadute che insegnano molto di sé...

Essere gentili. Non è solo questione di rispetto delle regole della convivenza civile. Da tempo, la medicina ha riconosciuto il legame indissolubile tra emozioni e salute cardiovascolare. Però il potere salutistico della “buona creanza” non si ferma al cuore: le ricerche dicono che la pratica assidua di attenzioni per il prossimo è un potente strumento per arginare la morsa della fobia sociale

Migliora la qualità della vita e la funzionalità fisica. La Mindfulness, assieme alla terapia cognitivo-comportamentale, si è dimostrate sicura, efficace e con effetti duraturi. E, dicono gli scienziati, «dovrebbe diventare parte integrante delle cure disponibili per chi soffre di dolore cronico»

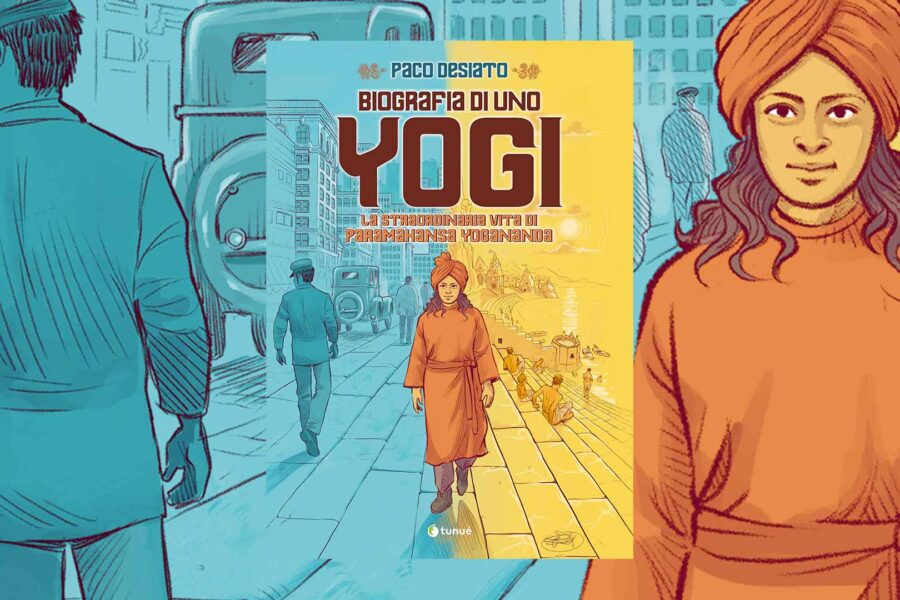

Classe ’75, napoletano, autore della trasposizione in Grahic Novel di uno dei più celebri monumenti della letteratura del Kriya Yoga, «Autobiografia di uno Yogi», uscita nel marzo del 2025 per l’editore Tunè. Abbiamo ripercorso con lui le tappe del lungo percorso che l’ha portato a vivere il suo Dharma di illustratore con quello di Yogin

Intervista esclusiva alla grande maestra. Ex operaia e femminista, è andata in India e ha combattuto con la non-violenza contro l'esclusione dagli insegnamenti perché donna. «Nella mia scuola, Yoga Ratna, per la prima volta erano presenti indicazioni e riferimenti al femminile, al periodo del ciclo e a disturbi a esso legati». Una rivoluzione