La scoperta degli appunti alchemici di Isaac Newton rivoluzionò la percezione del grande fisico. Lo sostiene il magazine Nautilus in un interessante articolo che trovate qui:

Nell’articolo, Dale Markowitz spiega che quando l’economista John Maynard Keynes si imbatté negli scritti inediti di Newton nel 1936, fu sorpreso dal contenuto: più di 100.000 parole dedicate a esperimenti alchemici, ricette per trasmutare i metalli e ricerche su possibili segreti esoterici nascosti nei testi biblici. Per Keynes, fu come trovare un ponte inaspettato tra il mondo scientifico e quello mistico, tra la logica razionale e il simbolismo ermetico.

L’analisi di Keynes sugli scritti di Newton gettò luce su un lato meno conosciuto dello scienziato, suggerendo che fosse mosso non solo dalla curiosità scientifica, ma anche da una spinta interiore verso il mistero e la magia, tipica dei pensatori rinascimentali e medievali. Newton – si spiega – era ossessionato dall’idea di una conoscenza occulta e dall’alchimia, convinto che ci fosse una verità nascosta che potesse essere rivelata solo agli “iniziati”. Keynes concluse che Newton non è stato il primo uomo dell’età della ragione, come spesso viene descritto, ma piuttosto “l’ultimo dei maghi”.

Nautilus osserva che questo lato enigmatico di Newton rimase a lungo celato, e la visione che si ha oggi del fisico come simbolo del pensiero scientifico e razionale è parzialmente incompleta senza questo sguardo nel suo interesse per il mondo esoterico. Gli studi alchemici di Newton influenzarono anche la sua visione della natura e del cosmo, arricchendo il suo lavoro di una prospettiva che sfida l’idea che scienza e magia siano due mondi separati.

La figura di Newton e il suo coinvolgimento con l’alchimia dimostrano un miscuglio di sapere: le sue ricerche spaziavano dalle formule matematiche alla ricerca dell’elisir di lunga vita. Anche se oggi separiamo nettamente magia e scienza, è in quella miscela di esoterismo e metodo che è stata “forgiata la vera scienza moderna”.

Come è scritto in Storia della civiltà europea (a cura di Umberto Eco)

Malgrado i divieti e le condanne, nel Quattrocento l’alchimia consolida la propria posizione nelle corti e si lega vieppiù alla medicina. I testi alchemici, anche se non originali dal punto di vista teorico, hanno larga diffusione in vari ambienti della cultura europea. Si diffonde in questo secolo la pratica di illustrare i manoscritti alchemici con immagini che hanno quasi sempre carattere simbolico e raramente sono finalizzate a fornire istruzioni pratiche. L’interesse per l’alchimia si lega alla rinascita dell’ermetismo e alla magia…

Fino al XVIII secolo l’alchimia venne considerata una scienza vera e propria. La dottrina alchemica era un complesso sistema di conoscenze e credenze che integrava elementi di diverse discipline e ambiti spirituali. Nata come una fusione tra religione, chimica, metallurgia, misticismo e astrologia, l’alchimia era una filosofia e una pratica insieme, spinta dalla ricerca di segreti nascosti della natura.

Gli alchimisti non si limitavano a esplorare il mondo materiale ma cercavano di raggiungere tre grandi obiettivi: trasformare i metalli vili in oro, simboleggiando la perfezione e la purezza; scoprire l’elisir di lunga vita, per ottenere la guarigione universale e l’immortalità; e conquistare l’onniscienza, aspirando a una comprensione completa e illuminata dell’universo.

Questi obiettivi non erano solo materiali, ma anche simbolici e spirituali: la trasmutazione del piombo in oro rappresentava anche il processo di trasformazione interiore dell’alchimista, un viaggio verso la perfezione morale e spirituale. L’elisir di lunga vita, o “quintessenza”, era visto non solo come una cura fisica ma come un mezzo per connettersi all’eternità. Così, per molti alchimisti, l’onniscienza era l’accesso a una verità divina, il raggiungimento di una sapienza nascosta riservata agli iniziati.

La scienza moderna è debitrice a questo mondo ricco e variegato, che combinava ricerca e intuizione in un intreccio affascinante tra esplorazione della natura e desiderio di trascendenza.

Nel secondo capitolo della «Bhagavad-gita» si gettano le basi di una prospettiva completamente ribaltata rispetto a quella dell’Occidente: se costruiamo il nostro progetto politico, sociale, scolastico, ecc. dimenticandoci dell’essenza del nostro essere allora sarà arduo cogliere davvero ciò che di bello c’è in questo mondo

Nel tentativo di dare un punto di vista che sintetizzi e metta in connessione lo Yoga con la sua cultura di origine, cioè la filosofia e la spiritualità vedica indiana, in questi articoli cercheremo di comprendere come il concetto di sofferenza sia centrale nello sviluppo del pensiero indiano...

Nascosta, eppure dappertutto, la gioia nello yoga appare come la sostanza primordiale che impregna e manifesta l’essere, quando non siamo distratti dalle resistenze. Ma dipende da cosa siamo disposti a sperimentare. A cosa siamo abituati a dare nutrimento...

Intervista a Stefano Bettera, intellettuale grande esperto di buddhismo. Che dice: «È ora che il buddhismo venga conosciuto per quello che effettivamente è. Non è uno stile di vita e non è una filosofia. O meglio, è anche queste cose, ma il buddhismo è una religione...». “Manuale“ pratico per aspiranti buddhisti...

In questi giorni a casa non ho il wifi e la linea telefonica è interrotta a causa di problemi nella mia zona e così mi sono trovata nei guai per le mie dirette di «Yogainpigiama», le lezioni di Yoga all’alba. Questa difficoltà mi ha insegnato a cavarmela brillantemente o comunque al meglio, sfoderando la soluzione che parte proprio dalle nostre forze acquisite...

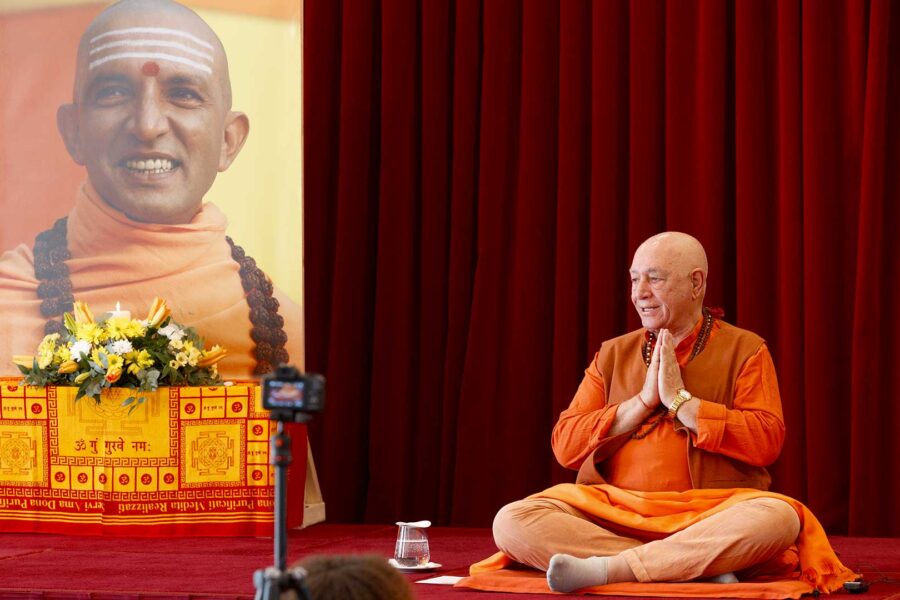

Tre giorni di workshop ai piedi della Serra in Piemonte, per entrare nel mondo dello yoga del grande swami. Un'esperienza intensa per un metodo che non insegue illusioni e spiritualismi ma àncora all'esperienza del «qui e ora»